- From: Taro Yamamoto <tyamamot@adobe.com>

- Date: Thu, 5 Oct 2023 04:44:48 +0000

- To: 木田泰夫 <kida@mac.com>

- CC: Masaya Kobatake <kobatake@dynacw.co.jp>, JLReq TF 日本語 <public-i18n-japanese@w3.org>

- Message-ID: <DM8PR02MB807003176687DA4B0F08105BCECAA@DM8PR02MB8070.namprd02.prod.outlook.com>

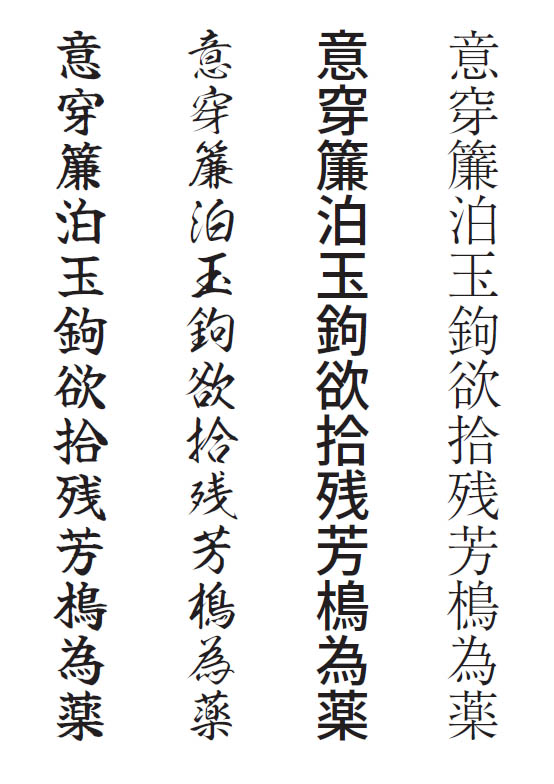

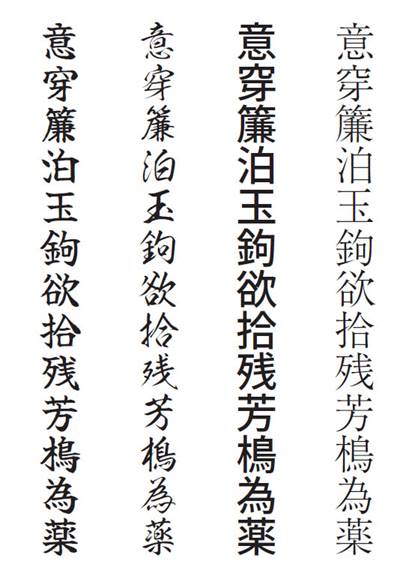

木田さん * 山本さんの言われるのは、それまでにあった文字を縦横揃える書法と、西洋由来の金属活字のシステムが達成したことでは、質的にレベルが異なり、そこに大きな飛躍があったということ。それゆえ、前者に対して等幅や全角と行った言葉を使うことに抵抗がある、ということかと思います。理解は正しいでしょうか? 要約するとそういうことで合っているのではないかと思います。しかし、私が「飛躍」と言ったのは、ちょっと誤解を招いたかもしれませんので補足しますと、もちろん、文字も書籍も印刷も刊本も、活版印刷以前から存在していて、活版印刷が形成されたのも、そういう前提・素材・環境のなかから生まれました。だから、活版印刷がそれ以前の文化、技芸、技術から「断絶」しているわけではなく、むしろ「連続」しているのです。その点が木田さんの着目点だということは理解できます。 しかし、その「連続」した過程の中でも、活版印刷術は自律的な形式を確立してきました。例えば、欧文では、写本を複製することを目的とした15世紀から16世紀初めの初期刊本では、ペンの筆致を残したオールドスタイルローマンや草書的なカーシブ体を模倣したイタリック体が作られましたが、活字鋳造の技術が進歩し、出版が興隆し、活版印刷で作られる刊本の生産・流通量が増えてくると、活字に固有の書体様式へと自律的に変化していきました(最終的にはBodoniやDidotといったモダン・ローマンとなり、さらに19世紀以後には見出し用のファット・フェースやセリフを取ったサンセリフ書体が登場します)。和文でも、明治初期の明朝体活字の仮名には草書的な仮名が用いられていましたが、漢字の明朝体との視覚的な整合性を求める過程で、初期の草書的なものから、現在の明朝体の仮名の形へと変化していったと考えられます。 * 私はこれを俯瞰的に見ていて、西洋由来の金属活字システムや、また明時代や宋時代の刊本の印刷に見られる文字配列は、虚空から突然生まれたのではなくて、文字を縦横揃える書法の長い文化の上に生まれ、また受け入れられたのだ、という繋がりを見ています。 * 同じことを違う面から言っているだけのように思いますがいかがでしょう? さまざまに枝分かれしながら、しかし、継承されるものは継承されて、連綿として歴史が続いているという意味では、まさにそのとおりです。 しかし、手書きの文字の楷書の場合、漢字だけで構成されていた場合でも、等幅ではないのです。なぜそれを「等幅」というタイポグラフィックな言葉と結びつけられるのかが、理解できません。 例えば、明時代の文徴明が書いた『細楷落花詩巻』<https://xhscjp.com/shop/image_view.html?image=000000014230_3_QPIkwoi.jpg>(1504年)があります。これは1行18字で書かれています。1 cm角ほどの文字を1,200文字以上、厳格均整な字形を持続して書く技術と精神力には驚嘆します。しかし、この中の一行を、現代のデジタルフォントの書体を使って印字したものが下の例です。 [cid:image003.jpg@01D9F792.197F7690] オリジナルの場合、たとえ方形の格子に合わせて整然と書いた楷書であっても、そのことによって、文字の形自体が、方形のボディによって全面的に制約されている訳でないことが、見てとれます。文字ごとの縦横比はかなり大きく変化しています。そして、もし方形の格子を用いなければ、以前紹介していただいた楷書の例のように、字幅の狭い文字の前後の空白の大きさは、必要に応じて、一行あたりの行数を一定にして行頭行末を揃えるという目的のために、臨機応変に変化させられることでしょう。 (先に照会していただいた楷書の例では、漢字だけで構成される行であるのに、各文字の縦横比は異なり、「一」の文字の上下のスペースは、その行に含まれる他の文字の字幅が変化するために、その文字が現れる箇所ごとに、かなり異なっていて、広く空いている場合もあれば、詰まっている場合もありました。これは文字通りの意味で「等幅」な日本語フォントでは起こり得ないことです)。 フォントで同じ文字列を組んだ上のサンプルでは、文字図形そのものの縦横比の変化は極めて乏しくなっています。 これは、楷書を方形の格子に合わせて「整然と並ぶように書く」ということと、はじめから正方形の全角の範囲内にグリフがデザインされたフォントを使って、そのグリフを等幅で組むこととの違い、と言えるのではないでしょうか。 つまり、この例が示しているのは、日本のタイポグラフィにおける正方形の仮想ボディを用いる等幅の書体デザインとその組み方は、楷書を整然と格子状に配列するように書くということとは、かなり違うものになっていると思えるのです。 もし、楷書や活版導入以前の刊本との様式上の連続性について述べるのであれば、「等幅」であることを強調するのではなく、次のように、書法や用途によっては、方形のグリッドに合わせて整然と書くことが尊重された伝統があった、ということを述べた方が良いのではないでしょうか。 方形のグリッドに合わせて整然と書かれた文字の配列を尊重する傾向は、日本や中国の書の伝統の内にも見出され、例えば、楷書で書かれた折帖や巻子や整版による刊本に典型的に見ることができる。 如何でしょうか。 山本

Attachments

- image/png attachment: image001.png

- image/jpeg attachment: image003.jpg

Received on Thursday, 5 October 2023 04:45:00 UTC