- From: Taro Yamamoto <tyamamot@adobe.com>

- Date: Sun, 16 Apr 2023 10:55:24 +0000

- To: MURATA Makoto <eb2m-mrt@asahi-net.or.jp>, 木田泰夫 <kida@mac.com>

- CC: JLReq TF 日本語 <public-i18n-japanese@w3.org>

- Message-ID: <DM8PR02MB8070244FC4F18B468C7FB23DCE9F9@DM8PR02MB8070.namprd02.prod.outlook.com>

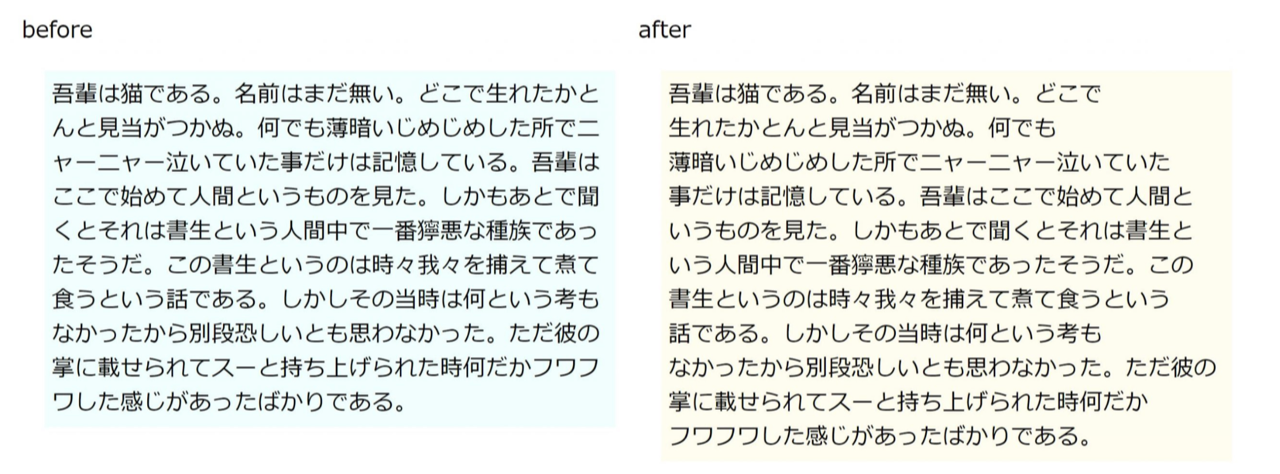

各位 ラギッド(行頭揃え、行末成り行き)の行揃え方法を日本語テクストに適用することについて、私の考えを以下に記します。これまでの議論を読み返し、考え方を軌道修正しました。日本語でのラギッドを条件付きで許容しても良いと考えるようになりました。 私の個人的な考えであり、Nat McCullyの考えとは違うかもしれません。 参考まで 山本 アドビ ==== ラギッド(行頭揃え、行末成り行き)の行揃え方法を日本語テクストに適用することについてのコメント 1.欧文組版におけるラギッド(ragged-right)について 欧文の活字は通常、個々の文字の字幅は、その文字及び書体デザインに固有の字幅をもつ、プロポーショナルである。また、タイプライター活字のように字幅が等しい場合でも、行末での単語の分割・ハイフネーション可能位置は音節(または意味的な区分)のどちらかによって制約される。また、個々の単語の長さは異なるため、各行が含む単語間のスペース(word space)の数は一定しない。 これらの点は、すべて、ジャスティフィケーションを行った場合に、単語間のスペースが不均等になり、極端な場合には、単語間のスペースが空き過ぎたり、詰まり過ぎたりする可能性の原因となりうる。 このジャスティフィケーションにおける好ましくない単語間のスペースの不均等は、ドナルド・E・クヌース(1938–)の著作、Donald E. Knuth. The TEX book, (Reading: Addison Wesley Publishing, 1984), p. 107に引用されている次のジョージ・バーナード・ショー(1856–1950)の言葉に端的に示されていて興味深い。 In reprinting his own works, whenever [William Morris] found a line that justified awkwardly, he altered the wording solely for the sake of making it look well in print. When a proof has been sent me with two or three lines so widely spaced as to make a grey band across the page, I have often rewritten the passage so as to fill up the lines better; but I am sorry to say that my object has generally been so little understood that the composer has spoilt all the rest of the paragraph instead of mending his former bad work. George Bernard Shaw, in The Dolphin (1940). (上記引用の日本語への試訳) [ウィリアム・モリスは]自分の作品をリプリントするとき、ジャスティファイの仕方の悪い行を見つけると、印刷したときの見えを良くするためだけの目的で、その個所の言葉遣いを変更したものだ。 校正刷りが送られてきたとき、2、3の行がスペースが広いためにページ全体に灰色の帯ができてしまっていると、往々にして、もっとうまく行に収まるように、その一節を書き換えなければならなかった。しかし、残念なことにその私の意図は、ほとんど理解されず、植字工はそれまでの下手な仕事を手直しするのではなく、その段落の残りの部分まで台無しにしてしまった。 ジョージ・バーナード・ショー、『The Dolphin』誌(1940) この問題を解決する方法として、いわゆる「行頭揃え行末成り行き」(ラギッド、ragged right)の組み方を最初に実践したのは、興味深いことに、アナルコキャピタリスト(無政府資本主義者)でリバタリアンのベンジャミン・タッカー(1854–1939)であったといわれる。ジャスティフィケーションにかかる作業時間を短縮する「タイポグラフィの改革」として、ニューヨークの無政府主義個人主義者のための『Liberty』誌上(1894年3月24日)で提案し、実際に誌面をラギッドで組んだ。また、タッカーの考え方を反映して、権威主義と伝統主義に対抗するインフォーマルで自由な意見発表をする媒体のタイポグラフィの様式としてラギッドを選んだとも推測される。 19世紀末からのアーツ・アンド・クラフツ運動とプライベートプレス運動では、大量生産の書籍に蔓延しつつあった、単語間のスペースを空けすぎた組み方に対して、15世紀の揺籃期刊本や16世紀の刊本で実践されたような、単語間のスペースを狭く均等に組む方法が推奨された。その一環として、石碑の彫刻師であり活字書体デザイナーでもあったエリック・ギル(1882–1940)がラギッドの行揃えを実践して、単語間のスペースを均等になるようにした。ギル自身が1931年に出版したEric Gill, An essay on typography, (London: J. M. Dent & Sons, 1931)は、全文がラギッドで組まれている。 欧文組版では、ラギッドの行揃えは当初、(1)活字を組む時間の節約、または(2)均等の単語間のスペースを得る、の主に2つの実用的な目的で始められた。しかし、タイポグラフィの伝統的様式から離れて、より自由なインフォーマルな様式を指向した場合もあったと推測される。 1920年代にヨーロッパで始まったモダニズムの美術工芸の影響で始まった新しいタイポグラフィの傾向である「ニュータイポグラフィ」は、左右非対称のページレイアウトを主張し実践したが、ラギッドの組み方を実践したわけではなかった。1930年代になると、その新しい芸術・デザイン運動をナチスドイツが「退廃芸術」として弾圧し、デザイナーやタイポグラファを含むユダヤ人を迫害・虐殺したために、この運動は一旦停滞を余儀なくされた。しかし、そのモダニズムのタイポグラフィの様式は、戦後、いわゆる国際様式として世界中に拡散していった。そこで最初にラギッドの組み方を実践したのは、バウハウスで学び、ウルム造形大学の学長となったマックス・ビル(1908–94)であった。ウルム造形大学は、弟と妹が、ナチス体制下で処刑されたプロテスタント組織「白薔薇」のメンバーであった、インゲ・ショル(1917–1998)が平和なドイツの再興を願って1953年に設立したデザイン学校で、1968年まで存続した。その後、スイスのタイポグラファたちは、ラギッドによる組み方をさらに洗練させていく。特にバーゼルの美術工芸学校のエミル・ルーダー(1914–70)は、1950–60年代に世界のグラフィックデザインを席巻したスイス・タイポグラフィの中でも、特に書籍のタイポグラフィにおいて大きな成果を残した。 スイス・タイポグラフィにおいて、ラギッドの組み方は、各行ごとに、ハイフネーションと改行位置を調整することによって、行末の形状が視覚的にランダムに、行末が版面の外側に自然に消えていくように見えるよう、注力した。ここでは、ラギッドで組む目的は、非対称のページレイアウトにおいて、グリッドシステムを用いた、比較的行長の狭い多段組みにおいて、均等の単語間のスペースと自然な行末の形状を得ることにあった。(改行位置は、現在行の行長を決定するだけでなく、以後の行の行末の形状と改行位置の決定に連鎖的に影響するため、その最適化は、ジャスティフィケーション以上に手間のかかるものとなった)。 例えば、1985年の『タイポグラフィ年鑑』(日本タイポグラフィ協会刊)と1986年のスイスのタイポグラフィ誌『TM』の記事をバーゼルの美術工芸学校でエミール・ルーダーの下で学びその後日本で活躍したヘルムート・シュミット氏(1942–2018)の指導の下に欧文組版をラギッドで組んだことがあるが、当時の組版システムにはWYSIWYGの機能はなく、組版言語のCORA-5を使ってCRT写植機のLinotron 202(しかもペアカーニングのオプション機能無し)で組版作業を行ったため、行末の形状とハイフネーションを確認するために、印字出力・校正を何回も繰り返す必要があった。行末の形状の制御には、しばしば強制改行(End Paragraph)命令を使わざるをえなかった。以下の写真に、そこでラギッドで組んだページの外観が見える。 Typografische Monatsblätter, [Swiss Typographic Magazine], No. 5, (Zurich: Paper and Printing Union, 1986).<https://flic.kr/p/s67TaA> このように、欧文におけるラギッドは、以下のような目的で利用されてきたと考えられる。 1. 活字組版作業の効率化 2. 単語間のスペースの均等化、を目的として始まり 3. 自由でインフォーマルな様式として採用され、さらに 4. 左右非対称のページレイアウトとの様式的な一貫性の追求 2.和文組版におけるラギッド(行頭揃え、行末成り行き)について それに対して、和文組版においては、何らかの特定の意図がなければ、(絵本の中で分かち書きした文、詩文、見出しや小見出し、広告コピーなど以外の)本文組では、普通、ラギッドでは組まない。その主な理由としては、下記が考えられる。 1. ほとんどの本文用の日本語活字書体で、ラテン文字と数字・約物・記号類などの一部を除いては、ほぼ全角の字幅に統一されている。 2. 欧文と異なり、単語間のスペースが存在せず、単語内の分割・改行可能位置にほとんど制約のない和文においては、行頭・行末禁則処理・行分割禁止が必要となる場合を除いては、ほぼどこでも改行が可能となる。 3. 上記1と2から、日本語のテクストをラギッドで組んだ場合に、行長の変化が、欧文の場合に比較してきわめて小さい。このため、 4. 前述の欧文のラギッドの目的の一つであった、「左右非対称のページレイアウトとの様式的な一貫性の追求」は、困難となる。 5. 上の3で述べたように、多くの行の行長が等しく揃ってしまい、揃っていない行でも、行長の変化が乏しくなる傾向があるため、ジャスティフィケーションに失敗した間違いではないかと誤認されるおそれがないとは言えない。つまりジャスティファイされた日本語のテクストの仕上がりに慣れた目には、不揃いの行末が、組版上の不具合に見える可能性がある。 6. また、2に示したように、「単語内の分割・改行可能位置にほとんど制約のない」日本語において、構文上の要素や意味が区切られる個所で、改行をしてラギッドで組んだ場合に、そのことが、組版段階で恣意的に原稿のテクストを改竄したと、誤って解釈されるおそれがある。そのため、そのような改行の仕方を採用する場合には、通常は原作者・編集者・デザイナーまたは組版担当者のあいだで合意をとってなされることが要求される。(現実に、以前、ある著名な作家から、その作家の原稿を勝手にデザイナーがラギッドで組んで、しかも、作家の意図しない位置で恣意的に改行されてしまったが、こんなことは許されるのか、という質問を受けたことがあった。) 他方で、ラギッドが日本語でまったく行われていないわけではない。日本語の本文がラギッドで組まれる場合には、主に以下の場合があると考えられる。 1. 絵本などにおける分かち書きした文、詩文、見出しや小見出し、広告コピーなど 2. 本文においても、対談や対話、手紙や手記などのテクストの視覚的表現に、臨場感を与え、個人的な発話の記録としての即興的な効果が期待される場合。 上記2.におけるような、本文でのラギッドの実践の一例としては、鮎川信夫が行った桶谷秀昭、磯田光一、鶴見俊輔、秋山駿、月村敏行、橋川文三、内村剛介、北川透との対話を収録した、鮎川信夫著『自我と思想』(装幀:清原悦志、思潮社刊、1982年)がある(この例では、句点を全角、読点と括弧類を半角とし、行長は40字詰の場合と52字詰め場合とがあり、その行長を超える前で改行している。構文上または意味上の区切り可能位置で改行をすることは行っていない)。 *** 上記のような考えを基にして、ラギッドの行揃え方法を日本語テクストに適用することについて、現時点で私は以下のように考える。 慎重に議論を行った上で、Web文書を一般的に、上記で示したような「インフォーマルな」文書と同等の取り扱い方が可能であるという結論に達した場合には、ラギッドで組むことをデフォルトとしてもかまわない。ただし、それは次の条件が満たされる場合に限る。 1.(ラギッドであれジャスティファイする場合であれ)行長を字詰めで指定できる方法が提供されること、 2. ジャスティフィケーションを行うオプションを明示的に指定できること 3. ラギッドで組む場合、構文上または意味上の改行位置の決定を行う方法は、デフォルトでは採用せず、あくまでオプションとして明示的に指定された場合にだけそれらの方法を用いること *** END *** From: MURATA Makoto <eb2m-mrt@asahi-net.or.jp<mailto:eb2m-mrt@asahi-net.or.jp>> Sent: Tuesday, April 11, 2023 7:56 AM To: 木田泰夫 <kida@mac.com<mailto:kida@mac.com>> Cc: JLReq TF 日本語 <public-i18n-japanese@w3.org<mailto:public-i18n-japanese@w3.org>> Subject: Re: BudouX – 日本語の行の折り返し自動化 EXTERNAL: Use caution when clicking on links or opening attachments. じつは、ラグ組に疑問を感じだしています。次の行に移るとき、 視線の移動距離が一定しませんよね。となると、ちょっと 迷って視線が泳ぐのでは?Justificationするほうがよいのでは? こういうことにもいろいろ研究があります。 https://flatisbad.com/resources/Rello-LA-WEB12.pdf https://designregression.com/article/line-length-revisited-following-the-research https://lt.cityu.edu.hk/dec/lt-repo/201617/dec-201617-tpg-mals-LT6580-ddhuang6.pdf https://www.researchgate.net/publication/221054335_Wide_vs_Narrow_Paragraphs_An_Eye_Tracking_Analysis 村田 真 2023年4月11日(火) 6:14 木田泰夫 <kida@mac.com<mailto:kida@mac.com>>: すでによくご存知の方も多いかと思いますが、以前村田さんの会話にちらと出てきた*、日本語の行の折り返しを自動化するライブラリを軽く紹介しておきます。 * 2023-4-12 "文節単位での改行 (Fwd: ICU 71 Released)” というメール 何をしてくれるのかというと、画面のサイズやフォントのサイズが変わっても、文節区切りで行を折り返してくれます。デモが以下にあります。 https://google.github.io/budoux/ BudouX 以外にも、Martin Durst さんが紹介してくださったように、多くのプラットフォームが用いる ICU 国際化フレームワークでも日本語の文節区切り改行が実装されました。 BudouX の Web 界隈での話題になりかたを見ていると、日本語における行頭揃えがもはや疑問を持たれることのない普通になっているのだなと感じます。これがご紹介したかった理由。 今日のミーティングはいつも通りのURLで10時からです。後ほど! 木田 [cid:image001.png@01D9709C.1DADAA70] 日本語の改行問題はBudouXで解決する | ホワイトボードオフィシャルブログ<https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> wb-hp.com<https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> [cid:image002.png@01D9709C.1DADAA70]https://zenn.dev/junseinagao/articles/f4fd3bf790ef189f8c74<https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> -- <https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> Regards,<https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html> Makoto<https://wb-hp.com/blog/2021/11/29/budoux.html>

Attachments

- image/png attachment: image001.png

- image/png attachment: image002.png

Received on Sunday, 16 April 2023 10:55:38 UTC